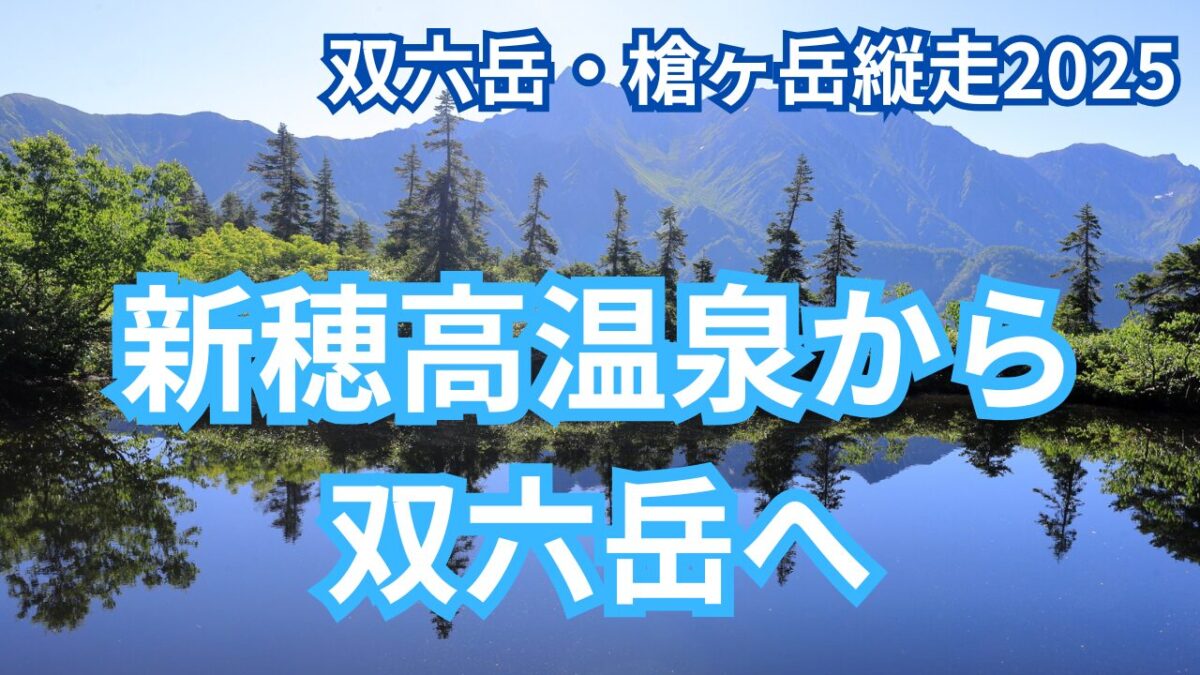

北アルプスの双六岳と槍ヶ岳に登ってきました。前泊+2泊3日の日程で、新穂高温泉から入り、小池新道~双六岳~西鎌尾根~槍ヶ岳~上高地と歩きました。午前中は良いお天気に恵まれて、夏山登山を満喫できました。槍ヶ岳山頂にも、まだ雲が湧く前に登頂できて、360度の大展望を楽しむことができ、とても良い山行となりました。

この記事では、前泊と1日目の双六岳登頂・双六小屋宿泊までの様子をお届けします。

3年越しの双六岳・槍ヶ岳縦走

槍ヶ岳にはずっと登りたいと思っていたのですが、定番の上高地からのピストンでは、目的地が槍ヶ岳だけになってしまうので、ちょっとつまらない。そこで、まだ登ったことのない双六岳とあわせて、新穂高温泉から双六岳~西鎌尾根~槍ヶ岳と縦走する計画を立てました。

この計画を立てたのが3年前。毎年、双六小屋と槍ヶ岳山荘の予約を入れるものの、お天気と休暇のタイミングが合わず、なかなか実践できませんでした。

今年も、本当は7月16日からの計画だったのですが、あいにくの雨予報。運よく、翌週の山小屋の予約が取れたので、1週間延期して、7月23日からの前泊+2泊3日で登ってきました。

今回の縦走ルートは下の地図のとおりです。

岐阜県側の新穂高温泉から入り、前泊としてわさび平小屋に宿泊。翌日(1日目)は、小池新道を登って双六小屋へ。双六小屋から双六岳をピストンして、双六小屋に宿泊しました。2日目は、双六小屋から西鎌尾根を歩いて槍ヶ岳山荘へ。槍ヶ岳に登頂したあと、槍ヶ岳山荘に宿泊。最終日(3日目)は、槍ヶ岳山荘から上高地に下りました。

距離にして42.0km、累積標高(上り)は3,200メートル。数字だけ見ると、これまでの縦走に比べるとハードかなと思ったのですが、前泊+2泊3日(実質3泊4日)というゆったり日程もあり、最後まであまり疲労することなく歩けました。

新穂高温泉・上高地への公共交通機関でのアクセス

今回の登山口となる新穂高温泉へも、公共交通機関でアクセスしました。

- 中央本線 特急あずさ1号: 新宿 07:00発 → 松本 09:38着(全車指定席)

- 濃尾バス/アルピコ交通 特急バス: 松本BT 09:55発 → 平湯温泉 11:23着(要予約)

- 濃尾バス: 平湯温泉 11:40発 → 新穂高温泉 12:12着(予約不要)

松本駅までは、いつもどおり「特急あずさ1号」でアクセス。濃尾バスとアルピコ交通が共同運行する松本~高山の特急バスに乗り継いで、途中の平湯温泉で下車します。平湯温泉からは、新穂高ロープウェイ行きの路線バスに乗り換えて、新穂高温泉バス停で下車しました。

濃尾バス/アルピコ交通の松本~高山の特急バスは要予約です。詳しくは、以下のアルピコ交通のWebサイトをご確認ください。

平湯温泉から新穂高温泉への路線バスには、予約不要で乗車できます。高山濃尾バスセンターからやってきた新穂高ロープウェイ行きのバスに乗車します。詳しくは、濃尾バスのWebサイトをご確認ください。

双六岳・笠ヶ岳方面(小池新道方面)の登山口は、新穂高温泉バス停が近いですが、終点の新穂高ロープウェイもすぐ近くです。新穂高温泉にある登山指導センターは、新穂高温泉バス停のすぐ前です。

なお、上高地への公共交通機関でのアクセスについては、以下の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

【わさび平小屋】新穂高温泉から入りわさび平小屋で前泊

東京の自宅を朝出発して、新穂高温泉に到着したのがお昼過ぎ。1時間ほど林道を歩いて、わさび平小屋で前泊です。名物のそうめんを食べたり、お風呂に入ったりしてのんびり。食事も豪華、寝床も広めで、快適に過ごせました。

新穂高温泉から猛暑の林道歩き

12時過ぎに新穂高温泉に到着し、登山指導センターで登山情報を確認したあと、本日の宿泊地、わさび平小屋に向けて出発です。といっても、林道を1時間ほど歩くだけですが……。

橋を渡って対岸から舗装路を歩いていきます。日差しが強く、とても暑いです。1時間とはいえ、この暑さはなかなか堪えますね。

10分ほど舗装路を歩いていくと、林道のゲートがありました。ここから先は一般車両は入れません。木陰が増えてきて多少マシになったとはいえ、やはり暑いですね。

舗装路から砂利道になっても、歩きやすい緩やかな上り坂がずっと続いています。

しばらく登っていくと、林道脇の岩から冷気が噴き出してくる場所がありました。これはまさにオアシス! しばらく涼んでいました。

50分ほどで笠新道分岐に到着。笠ヶ岳に行くにはここを登っていくようですが、かなり急登が続く道なんだそうです。ここは水場にもなっていますが、わさび平小屋はもうすぐなのでスルーしていきます。

快適な前泊宿、わさび平小屋

13時半頃、新穂高温泉から約1時間でわさび平小屋に到着! とても雰囲気の良さそうな山小屋です。早速、宿泊の手続きをしてザックを部屋に置きました。

お昼がまだでしたので、缶ビールと名物のそうめんを注文。外のテーブルで涼しい風にあたりながらいただきました。

登山口から1時間ということで、通常の山小屋に比べると、遅い時間に到着する人が多いとのこと。お風呂は15時から入れるのですが、早い時間の方が空いているというので、15時過ぎに早速入ってきました。

わさび平小屋といえば、小屋前で冷たい水に泳ぐ野菜たちも有名ですね。ラムネやジュース、ビールなどを冷やしている水槽もありました。すぐ近くに沢が流れているせいか、水が豊富な山小屋です。飲料水も無料です。

17時から夕食。岩魚の塩焼きをはじめ、おかずが多めで豪華なラインナップ。お蕎麦もついていて、おなかいっぱいになりました。

このあと、雷鳴が聞こえてきて、1時間ほどにわか雨が降りました。最近は毎日こんな感じのお天気だそうです。

今日の寝床は2階の相部屋。相部屋ですが、二段の蚕棚になっているタイプです。一人分のスペースがかなり広々としていて、ゆっくり休むことができました。

翌日の朝食は午前4時半から。ここを前泊の宿として使う登山者に配慮してか、かなり早めの朝食ですね。朝食もおかずの種類が多く、新鮮な野菜も付いていて良かったです。

前泊に利用したわさび平小屋ですが、とても快適に過ごすことができました。翌日に泊まった双六小屋と同じグループの経営なのですが、このグループの山小屋は快適で良いですね。

新穂高温泉からわずか1時間の距離ですが、実は標高差では300メートルくらい登っています。新穂高温泉に前泊でも良いのですが、この1時間と300メートルの差は結構大きいですね。

【小池新道~鏡平】早朝の登山道を登り鏡池の絶景とかき氷を満喫!

1日目は朝5時半にわさび平小屋を出発し、小池新道を登って双六岳を目指します。標高が上がってくると槍・穂高連峰がくっきり! 鏡池では絶景の逆さ槍を、鏡平小屋では名物のかき氷を楽しみました。

わさび平小屋を出発して小池新道へ

朝5時半にわさび平小屋を出発。もうすっかり明るくなっていますが、まだ山の谷間にあるこの場所には日が差していません。気温が低いうちに、できるだけ標高を稼いでおきたいところです。

わさび平小屋から先もしばらく林道が続きます。周囲はブナの森になっていて、とても良い雰囲気です。

10分ほどで分岐に出ます。林道は橋を渡って沢の対岸に向かいますが、双六岳方面へは沢の右岸を直進します。

分岐のところに、小池新道入口の標識が立っていました。鏡平まで3時間30分、双六小屋まではさらに2時間30分ということで、本日の宿となる双六小屋までは6時間もかかるようです。気を引き締めていきましょう!

冷風が吹き降りる秩父沢で小休止

新穂高温泉からずっと林道歩きが続いていましたが、ここからようやく登山道に入ります。右手に秩父沢の流れを見ながら進みます。最初のうちは傾斜も緩やかです。

少しずつ傾斜が出てきますが、それでもこのように石を積んで階段状に整備されていて、とても歩きやすいです。この先もそうなのですが、段差が小さくなるように整備されていて、それなりに長い登りにもかからず、足に優しい登山道だなと感じました。

小池新道入口から40分ほどで「秩父沢」に到着。

ここは斜面を流れ下る沢を木の橋で渡るのですが、冷たい風が吹き下ろしてきて心地よいので、良い休憩場所になっているようです。私もここで少し休憩しました。

秩父沢の上のほうを見上げてみるとこんな感じです。山に降った雨が流れ下る流路になっているようで、大雨が降ると、たびたび橋が流されてしまいます。今回の山行後も、2回ほど橋が流されてしまいました。ただ、水量が引けば、すぐに復旧されるようです。おそらく、わさび平小屋か鏡平山荘のスタッフの方が対応されているのだと思います。感謝しかないですね。

展望スポット「シシウドヶ原」

秩父沢で十分に涼んでから先へ進みます。しばらくは、樹林帯の道が続きます。傾斜は少し急になりますし、ところどころで大きな岩も出てきますが、この写真のように、歩きやすいように道が付けられています。

午前7時過ぎにイタドリヶ原に到着。基本的に樹林帯の道ですが、たまに開けたところがあり、名前がついているようです。

日の当たるところでは高山植物がたくさん咲いています。この黄色い花はミヤマキンポウゲでしょうか?

標高が上がってくると、視界が開けたところが増えてきます。空の色がとても青く、まだ斜面に残る雪渓とのコントラストが素晴らしいですね。

午前7時半頃に「シシウドヶ原」に到着。ここは展望スポットになっていて、ベンチもあります。少し休憩していくことにしましょう。

シシウドヶ原からの眺めです。左側のギザギザした険しい稜線が穂高連峰、右側手前が焼岳、その右奥が乗鞍岳ですね。素晴らしい眺めです。穂高連峰を岐阜県側から眺めるのは初めて。当たり前ですが、上高地(長野県側)から眺めるのとは並び順が逆になっているのがとても新鮮です。

絶景スポット「鏡池」で眺める逆さ槍

シシウドヶ原までくれば、鏡池まではあと少し!

しばらく登ると、「クマの踊り場」という場所に出ます。ここは木道が整備されていて歩きやすいです。

午前8時頃に鏡池に到着! ほぼ無風で、水面にきれいに穂高連峰が映っています。

少し逆光気味ですが、「逆さ槍」も! 今回の山行で見たかった景色の一つが、この逆さ槍。雲一つない快晴の青空の下で眺めることができて大満足でした。一緒に居合わせた方々も、感嘆の声を上げて、さかんに写真を撮っていました。この絵は写真に残したくなりますよね。

鏡平山荘のかき氷でクールダウン

鏡池からすぐに鏡平山荘に到着。目の前に槍ヶ岳を望む絶景の山小屋です。ここで少し休憩していくことにします。

何か飲み物でも買おうかと思ったのですが、多くの方がかき氷を食べているのを見て、かき氷を注文! 日が当たるようになってきてかなり暑かったので、このかき氷でクールダウンできました。

この先もまだしばらく登りが続くので、鏡平山荘前のテーブルで20分ほど休憩しました。

【鏡平~双六小屋】高山植物が咲く稜線歩きを楽しみ双六小屋へ

鏡平山荘から弓折乗越まで登ると待望の稜線歩きへ。日当たりが良い稜線はあちこちで高山植物が咲いています。槍ヶ岳をはじめ、槍・穂高連峰の絶景を眺めながら稜線を歩きます。

鏡平から弓折乗越へ

午前8時半、鏡平山荘を出発します。鏡平山荘横にある小さな池の脇を木道で抜けていきます。左側に見える稜線を目指していきます。

相変わらずとても歩きやすく整備されていますが、傾斜は急になってきました。それに加えて、背後から日差しを受ける形になり、一気に体感温度が上昇。かなり暑さを感じるようになってきました。

低木の樹林帯を抜けると、一気に視界が開けて、目の前に稜線が見えてきました。左側の山腹をトラバースする形で登山道が付けられていて、どうやら一番低くなっているところで稜線に出るようです。

振り返って見ると、槍ヶ岳がバッチリ! 眼下には、先ほど立ち寄った鏡池の青い水面や、鏡平山荘の赤い屋根も見えていますね。

森林限界を超えたようで、日差しは熱いですが、登山道脇には高山植物がたくさん咲いています。一回り大きな黄色の花はシナノキンバイかな?

午前9時15分過ぎに、弓折乗越に到着。小池新道から稜線に出るところにあります。笠ヶ岳へ向かう道も分岐しています。

かなり汗をかいてしまったので、ここで水分と行動食を補給します。ベンチもあって休憩には良い場所ですね。

弓折乗越の周囲にも高山植物がたくさん咲いていました。目立つのはこの黄色のお花。

そして、やや大きめの紫色のお花はハクサンフウロかな? 日差しはやや暑いですが、風が少しあって涼しく感じます。

絶景と高山植物を眺めながらの稜線歩き!

弓折乗越から双六小屋の手前までは、待望の稜線歩き! 前方には双六岳も見えるようになってきました。一番奥の高い山が双六岳でしょう。

こんな道を歩いていきます。奥に見える稜線は、明日、歩く予定の西鎌尾根です。日差しは強いですが、稜線に出たことで風も少し出てきて、体感的には少し涼しくなりました。少しアップダウンはあるものの、ここまでの上り一辺倒の道と比べればずっと快適に歩けます。

景色を眺めたり、高山植物を鑑賞したりと、なかなかに忙しい(笑) ハクサンイチゲもたくさん咲いていました。

少し稜線を歩いていくと広場のような場所に出ましたが、ここはまだ雪渓が残っていました。雪渓の脇を通っても行けそうですが、踏み跡があるので雪渓の上を歩いていきます。こんな小さくても、雪渓の上はひんやりとして気持ちが良いですね。

雪渓の先にはお花畑が広がります。今回の山行では、この花見台のお花畑が一番でした。白と黄色のお花が群生していて、これぞ夏山という風景を創り出していますね。やはり7月の夏山は高山植物も豊富で楽しいです。

双六小屋に到着!

稜線歩きはまだ続きます。右側には槍ヶ岳を眺めながら。槍ヶ岳から左手前に延びている尾根が「西鎌尾根」で、明日歩く予定です。最後の槍ヶ岳への上りがキツそうですが、そこまでの尾根歩きは楽しそうでワクワクしますね。

高山植物もまだまだ! チングルマの群生もありました。7月下旬のこの時期は、高山植物の花盛りですね。

絶景と高山植物を眺めながら歩いていくと、双六小屋の赤い屋根が見えてきました。その奥には鷲羽岳。双六岳は左側の山の陰になっていて見えませんね。

登山道は稜線から少し下り、谷間にある双六小屋へと続いています。やや大きな岩が多いですが、登山道はわかりやすいです。

双六池を脇を過ぎると、双六小屋のテント場があります。よく整備されていますし、広々として良いテント場ですね。

午前10時半、双六小屋に到着しました。受付はもうできるとのことなので、受付だけ済ませました。まだお部屋には入れないそうなので、まず双六岳を往復することにしましょう。荷物置き場に大きな荷物を置いてよいですよと言われたのですが、アタックザックに詰め替えるのも面倒なので、そのまま担いでいくことにします。

小屋裏から急登を登って双六岳へ

双六岳の山頂までは、双六小屋から約1時間。サクっと着くのかと思いきや、出だしからかなりの急登です。

少し登ってから振り返ると、双六小屋の向こうに台形の形をした山が見えます。樅沢岳です。西鎌尾根は樅沢岳の向こう側から続いているので、明日はまず樅沢岳に登ることになります。ジグザグに付けられた登山道が見えますが、あちらもかなり急ですね……。

最初の急登を登り終えると、分岐が二つあります。いずれも三俣蓮華岳への巻道ですが、一つ目は「巻道ルート」、二つ目は「中道ルート」です。双六岳山頂を目指すには、この岩に描かれた案内のとおり、直進する「稜線ルート」を登っていきます。

空はすっかり雲で覆われてしまいましたが、登山道脇は相変わらず高山植物が豊富です。

しばらく緩やかな登りでしたが、今度はガレ気味の登山道に岩場も出てきます。双六小屋から「ちょっと登ってくる」という感じではなさそうですね……。

ガレ場・岩場の急登を登り終えると、急に開けたところに出ます。ここがいわゆる「天空の滑走路」と呼ばれている場所のようです。ここから山頂までは、この広くて緩やかな稜線を歩いていきます。先ほどまでの急登が噓のような、穏やかな道です。

見事な稜線です。視界が悪くなると迷子になりそうなほど広いですね。お昼近くになって、山頂付近にはだいぶガスが上がってきてしまいました。真っ白になってしまう前に、山頂に急ぎましょう。

天空の滑走路を超えて、山頂までの最後の登りです。左奥に見えているのが双六岳の山頂です。あと少しですね。

双六岳山頂から「天空の滑走路」を眺める

午前11時半、双六岳山頂に到着しました。双六小屋からしっかり1時間かかりましたね。

天空の滑走路にもガスが上がってきてしまいましたが、しばらく待っていたら晴れてきました。本当はこの滑走路の奥に槍ヶ岳が見えるはずなのですが、そこまでは晴れてくれませんでした。残念。

北側の鷲羽岳や野口五郎岳のほうは、まだガスに覆われていなくて、比較的よく見渡すことができました。裏銀座や雲ノ平のほうは未踏の地なので、来年はぜひ足を踏み入れたいところ。

1時間くらい山頂でのんびりしましたが、遠くで雷鳴の音が聞こえてきたので、双六小屋に戻りました。

【双六小屋】快適な双六小屋に宿泊

午後1時過ぎに双六小屋に戻ってきました。

このあと、部屋に荷物を置いて、缶ビールとおでんを購入して、小屋の外のテーブルへ。双六小屋の山頂でご一緒させていただいたソロの方々と、楽しい登山談義に。

午後2時過ぎにぽつぽつと降ってきましたが、双六小屋のあたりはそれほどの雷雨にはなりませんでした。明日、登る予定の槍ヶ岳のほうから、かなり雷鳴が聞こえていました。

夕食は16時半から。満室なので何回かに分けているようです。

双六小屋の夕食も豪華! 天ぷらがメインですが、そうめんなども付いていて、なかなかボリュームがありました。

夕食後、外に出てみると、黒い雲はすっかり消えて、青空が広がっていました。双六小屋の前からは鷲羽岳が良く見えました。双六岳の山頂からも眺めましたが、存在感のある良い山ですね。

双六小屋も相部屋での宿泊でしたが、二段ベッドにカーテンがついていて、プライベート空間が確保されていました。わさび平小屋よりは少し狭かったものの、それでも山小屋の相部屋としては十分に広いスペース。荷物を置いても気にならないほどの広さがあって、ゆっくり休むことができました。

翌日の朝食は午前4時半から。かなり早いですが、晴れているうちに槍ヶ岳に登りたいと思っていたので助かります。メニューはよくある山小屋の朝食といった感じですが、おかわりもしておいしくいただきました。

次の記事では、西鎌尾根を登って槍ヶ岳に登頂、槍ヶ岳山荘に宿泊する様子をお届けします。ぜひ続けてご覧ください!

以上、『【北アルプス】双六岳・槍ヶ岳縦走2025 (1)新穂高温泉から双六岳に登頂!』でした。鏡池からは素晴らしい「逆さ槍」を眺めることができましたし、槍ヶ岳や高山植物を眺めながらの稜線歩きも最高でした。天空の滑走路の先に槍ヶ岳が見えなかったのだけが残念ですが、こればかりは仕方がありませんね。

関連記事

北アルプス南部の主要登山口への公共交通機関でのアクセスをまとめた記事です。新穂高温泉へのアクセスについても記載していますので、ぜひご覧ください。

コメント